LO NUESTRO

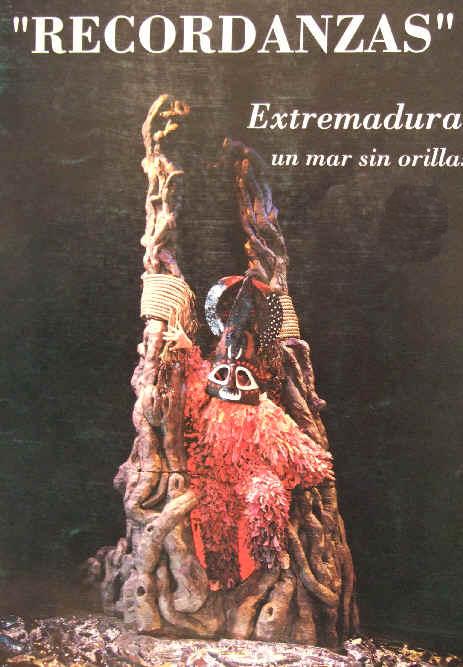

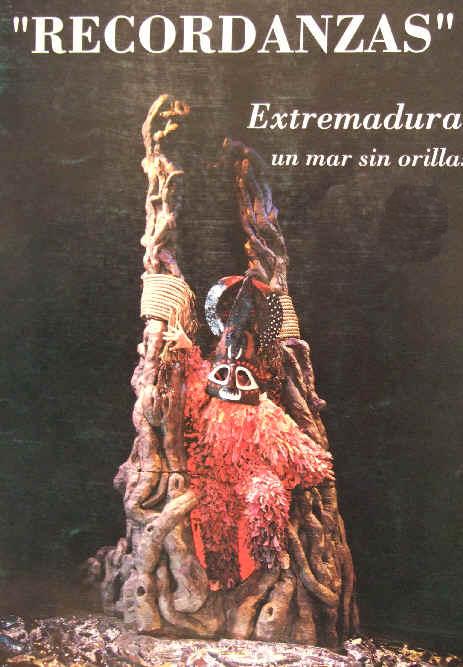

(Introducción del espectáculo presentado en el Teatro Romano de Mérida RECORDANZAS)

Todos los pueblos que han pasado por Extremadura han ido dejando en ella su huella cultural. Los ritos, las costumbres y las doctrinas más arraigadas en las antiguas civilizaciones han sido trasvasados desde aquellas culturas hasta las más recientes, y éstas -cuando han sido permeables- permitiendo su continuidad y su supervivencia hasta fusionarse con ellas. Así, nuestro presente cultural es, pues, un crisol donde se funden, desde tiempos inmemoriales, las manifestaciones más vitales de nuestros antepasados. Esto presupone que, sólo bebiendo en las fuentes del pasado puede entenderse la esencia del presente; o lo que es lo mismo: no hay presente cultural que valga si renunciamos a aceptar las aportaciones de la tradición.

Desde los celtas y vetones, a través de lusitanos y beréberes, repobladores norteños y judíos, cada pueblo que por aquí pasó fue dejando parte de su esencia para formar la personalidad cultural actual de Extremadura. Aunque, si hubiese que destacar, entre las aportaciones heredadas, un rasgo de carácter socio-cultural común a casi todos los pueblos que en el pasado echaron aquí raíces, sería sin duda el de su principal ocupación: el pastoreo. El autóctono y el trashumante. Sólo aceptando lo pastoril como el vértice donde confluyen la mayoría de las ocupaciones y preocupaciones de los que nos precedieron, podemos comprender que es en su desmedido afán por proteger al ganado donde se enraízan y surgen casi todos de los ritos y mitos que configuran el actual folklore de Extremadura. Fueron las actitudes de magia preventiva, imitativa o reparadora que surgieron hace cientos de años (y que no tenían otra finalidad que la de prevenir calamidades en la cabaña ganadera o propiciar la abundancia de la naturaleza o, en el mejor de los casos, agradecer a los dioses el mantenimiento y desarrollo de los bienes), las que aún hoy sobreviven en las diversas manifestaciones rituales que encontramos a lo ancho y largo de esta peculiar geografía extremeña. Rituales que, sin duda, nos han llegado disfrazados, camuflados, deformados por otra manera de entender las cosas (porque ya no cumplían idéntica misión que en el pasado), pero que, sin embargo, la inercia de los siglos los perpetuó o la iglesia cristianizó y, al hacerlo, permitió que sobrevivieran (aunque fuera a costa de ser desvirtuados de su primitiva intención y finalidad).El Jarramplas de Piornal, los Empalaos de Valverde de la Vera, los Negritos de Montehermoso o las Carantoñas de Acehuche son vivos ejemplos de lo que decimos. ¿Qué es el Jarramplas sino un personaje totémico, mezcla de hombre y animal o de demonio que supone un grave peligro para el rebaño y al que hay que expulsar a toda costa del recinto de civilización y de las oscuridades invernales para liberar a la población y a los animales de su temible amenaza? Y por el mismo sendero de la magia imitativa caminan las Carantoñas de Acehuche, posiblemente antiguos espíritus invernales malignos que había que reverenciar para mantenerlos, si no propiciatorios, cuando menos inactivos, y que hoy han sido obligados a someterse a la voluntad de San Sebastián. Y el Palotero de los Negritos de Montehermoso ¿no sería, en origen, un pastor -lleva un zaque de cabrito a la espalda- de inverosímiles hombres-ganado rituales que, con el paso del tiempo y en un momento dado de su andadura, sustituyeron la animalística máscara por la actual pintura negra sobre la cara? Y los Empalaos de Valverde de la Vera ¿son formas arcaicas de aquellos cultos ofiolátricos tan arraigados, ciertamente, en las sociedades pastoriles? Posiblemente sí, y posiblemente también estas joyas etnográficas venidas del pasado nos sorprenderían aún más si, en lugar de verlas sometidas al protocolo de una procesión, pudiésemos descontextualizarlas e observarlas, libres de contaminantes, en su desarrollo primigenio. ¡Qué sorpresa nos procurarían, al descubrir que fue otra, bien diferente, su misión que la de acompañar a un santo o ir bailando delante de una Virgen! Tan grande como la que nos procuraría cualquiera de las restantes maravillas etnográficas que aún se conservan en el folklore de Extremadura. La Encamisá de Torrejoncillo, los Sanantoneros de Navalvillar de Pela, las Purificás de los Cuatro Lugares y de Santibáñez el Alto, el Capazo de Torre de Don Miguel, los Auroros de Zarzacapilla, los Calabaceros y el Pero Palo de Villanueva de la Vera, los Danzantes del Corpus de Peñaelsordo, los Mayos de Campanario, la Enramá de Garbayuela, de Pinofranqueado, la Buena Mujer de Aceuchal y de Barcarrota, el Taraballo de Navaconcejo, el Carnaval de Ánimas de Villar del Pedroso, los Jurramachos de Montánchez y de Robledillo de Trujillo, la Cruz de Mayo de Feria, de Tornavacas, el Judas de Cabezuela, los martos de Cheles, los Bujacos del Casar de Cáceres, las Rajas de Galisteo, los Demonios de Esparragosa de lares, los Danzantes de Guijo de Santa Bárbara, las Italianas de Garganta la Olla, la Procesión de los Escobazos de Jarandilla, las Apariciones de Cadalso, las Luminarias de Madrigal, la Mozada de descargamaría, la Borrasca de Ceclavín, el Macho de casillas de Coria, la Procesión de los Empujones de Cañaveral, el Porreo de Zarza de Montánchez, los Santitos de Portezuelo, el Enfariñamiento de Cedillo, el Entrudu de Olivenza, las Gavillas de Tamurejo, los Gallos de Magacela,el Febrero de Cáceres, la Vaca Pinta de Torrecilla de los Ángeles, la Marimanta de Badajoz, la Comadra de Campanario, la Regaña de castuera, los Danzantes de Fregenal, de Mirabel, de la Virgen de esto y de lo otro, del Cristo de aquí, de más allá...Tantas manifestaciones que cuando, desde el presente -y a la manera del arqueólogo que partiendo de un fragmento de sigilata reconstruye un preciado vaso- intentamos nosotros también la reconstrucción de un hecho significativo del pasado o la explicación de un comportamiento determinado dentro de una manifestación folklórica, nos vemos irremisiblemente sumergidos en un dédalo de conexiones inabarcables, pues hoy se nos muestra sincrónicamente lo que tuvo su perfecta diacronía a través de las diferentes culturas que fuimos asimilando en el pasado. Afortunadamente sólo sobrevive de cada cultura lo que cala hasta los huesos en el pueblo. Pocas cosas en definitiva, pero con la personalidad suficiente como para imponerse por encima de ulteriores protagonismos; de ahí la actual mixtura: los ritos purificatorios celtas, las teatralizaciones de las sociedades pastoriles pre-romanas, los ofertorios de la antigua Lusitania, las fantasías ecuestres de los árabes, los ritmos sincopados beréberes, las monodias judaizantes de la Edad Media, los abanderados italianizantes del Renacimiento, los petitentes barrocos de la Semana Santa, las habaneras decimonónicas, las sempiternas rondas y toreras, los cantos de trabajo: de arada, de esquileo, de trilla...

Quiero con todo esto venir a decir, a manera de presentación y explicación de este espectáculo eminentemente DE RAÍCES, que cuando, basándose en el folklore, alguien pretende contar una historia con argumento, sacando ambas cosas de lo que hasta hoy nos llegó enredado entre las tradiciones, se ve obligado a ir mezclando, en una especie de sabroso y controvertido potpourri, los ritmos y los mitos de las distintas culturas que los produjeron. No otra cosa hace RECORDANZAS que acomodar la realidad etnográfica extremeña a las necesidades de un guión teatralizado para su mejor comprensión; y, obviamente, al tratarse de un espectáculo de danza, depurarla hasta los límites impuestos por la propia estética e imposición de un montaje de tales características. La estilización del gesto, del ropaje, del accesorio está supeditada a la dinámica del espectáculo, pero para llegar a la determinación de la torsión, del giro, del pas-à-deux o del recorrido en puntas ha habido que tener en cuenta un sinfín de perspectivas históricas. Desde analizar si las múltiples cosas arrojadizas de los variadísimos ceremoniales extremeños (arroz, confetis, pétalos, nabos, agua, ceniza, harina...) formaban parte de antiguos rituales griegos, hasta observar que las ofrendas hechas a los Santos (ofretorius, tálamos, manás, piñonates, roscas y hornazos) no eran sino transformaciones de las dádivas propiciatorias que el campesino romano realizaba a la diosa de los campos, sin olvidar a las propias divinidades a las que, supuestamente, debieron encomendarse los primeros pobladores de esos profundos valles y empinadas crestas para agradecerles seguir vivos. Ahí debajo estaban los nombres de Lug, Beltaine, Imbole, Astarté, Pales, Arentia, Bodus, Baraceo, Baco, Apolo, Hermes, Isis, Mithra; y, sin duda, los dioses de la agricultura y la ganadería, como especialmente venerados. Ceres, Démeter, Perséfone, Pan, Dionisos. Qué fácil debió resultarle al cristianismo transformar los arraigadísimos cultos de Démeter en cultos de Dei-Mater y así, sin trauma cultural alguno, seguir recibiendo la Madre de Dios (convertida en las diferentes Nuestra-Señoras que inundan la geografía extremeña) las ofrendas seculares de las antiguas cerialias: espigas, aceite y vino, metamorfoseados poco a poco en roscas de la Santa. Incluso llegó a seguir perviviendo la forma de culebrita en muchas de ellas, como las que, un día, auténticas, fueron objeto de ofrenda en otras religiones. Cuantos dioses y diosas debieron ser suplantados por el cristianismo. Cuantos Santos Imposibles deben sobrevivir hoy, gracias a la semejanza con el rito de ayer: San Sebastián, San Blas, San Antón, Santa Marina, Santa Bárbara, San Juan, San Roque, todas las Vírgenes del mes de abril, San Miguel... Y es que la primitiva iglesia se vio forzada a tener en cuenta las creencias y los ceremoniales de los pueblos que iba evangelizando para su supervivencia y tuvo que sincretizar las precedentes religiones con sus ritos y personajes -¿santos?- casi intactos. Porque, hasta tal punto estaban arraigados en las convicciones populares que muchos de ellos no pudieron desprenderse del rito que llevaban parejo. Así ocurrió, por ejemplo, con los arcaicos bailarines de Fregenal que llevan aún camisia y no braca, o con los de Santa Isabel de Garganta la Olla, que no pudo sobrevivir sin sus Italianas-Gitanianas, o con esos San Sebastianes que fueron incapaces de existir sin el Taraballo, las Carantoñas o el Jarramplas, o con los San Blases imposibilitados para su desarrollo sin sus Negritos o sin sus Escopeteros, o con el Corpus de Peñaelsordo que arrastró tras él a su espectacular comparsa colorista. Y es que. por mucha adapatación, cambio o cristianización, a más de dos se les ven los picos del sincretismo por debajo del disfraz. Y si no que se lo vayan a preguntar a los que todavía consideran a Santa Marina abogada de la muerte y de la resurrección, a Santa Bárbara númen de la sabiduría y el conocimiento, al señor San Juan protector de la purificación y de la magia, a la noche de difuntos llena de puertas franqueables hacia el otro mundo como en la antigua noche de Valpurgis (arcaica noche celta en la que los espíritus de los muertos, ateridos de soledad y frío, tenían permiso para volver a sus casas), o a la Nochebuena como la noche del astro rey, de la luminaria primigenia, de la Velá, del Tuero, de los Capazos (que imitan con su resplandor, o con las elipses descritas por los objetos ardientes lanzados a ellos, el fragor solar o su reondo recorrido), de los ritos de adoración, en suma, del gran astro que todo lo fructifica y lo germina.

RECORDANZAS bucea en ese oscuro laberinto de la memoria cultural extremeña y, basándose en los ritos que hasta hoy han sobrevivido (juegos infantiles, ritos iniciáticos de pubertad, eróticos, amorosos, de trabajo, de madurez y de muerte) intenta una particular reconstrucción de la historia cotidiana de este pueblo extremeño, desde la litolatría más lejana hasta su desarraigo emigracional más reciente, sin olvidarse de que, un día, esta ruda gente de bien puso un pie en América y les dejó sembrado el continente de los más bellos topónimos de Extremadura.

JUAN JOSÉ CAMISÓN, Abril, 1994